- HOME

- 脂質異常症

脂質異常症とは

血液中にあるコレステロールや中性脂肪などの「脂質」は、ホルモンの原料や体温維持などの役割を果たしています。しかし、脂質が異常に増加したりバランスが乱れたりする脂質異常症になると、様々な病気のリスクを高めてしまいます。

食生活の欧米化が進み、日本でも脂質異常症の患者数は増加傾向にあります。健康診断などで数値を指摘された方は、早めに対策していきましょう。

脂質異常症の種類と原因

高LDLコレステロール血症

LDLコレステロールは悪玉コレステロールとも呼ばれ、140mg/dL以上で「高LDLコレステロール血症」と診断されます。

肉類や揚げ物、バターやラード、スナック菓子、インスタント麺などの摂りすぎが悪玉コレステロール増加の一因になります。

低HDLコレステロール血症

善玉コレステロールとも呼ばれるHDLコレステロールは、40mg/dL未満で「低HDLコレステロール血症」と診断されます。

善玉コレステロールの低下には、運動不足や食生活の乱れ、喫煙などの習慣が影響します。特に喫煙は、善玉コレステロールの減少と中性脂肪の増加を招くと言われています。

高トリグリセライド血症

トリグリセライドとは中性脂肪のことで、空腹時採血で150mg/dL以上の場合「高トリグリセライド血症」と診断されます。

ごはんやパン、麺類などの主食類、甘いお菓子、糖分の多い清涼飲料水などを摂りすぎていると、中性脂肪が高くなります。

アルコールとも関わりが深いと言われており、お酒と一緒に揚げ物などをつい食べすぎてしまったり、アルコールによって食欲が増したりする方は注意が必要です。

当院の脂質異常症診療の特徴

継続的な管理体制

外来診療から訪問診療まで、一貫して診療を行います。長期的な治療が必要な脂質異常症において、患者さんの生活背景や治療経過を深く理解した医師が継続的に管理することで、より効果的な治療が可能になります。

複合的な疾患管理

脂質異常症は糖尿病や高血圧と合併することが多い疾患です。当院では生活習慣病を総合的に診療し、複数の疾患を同時に管理することで、動脈硬化の進行を効果的に予防します。

便利な診療体制

予約優先制により待ち時間を短縮し、定期的な通院の負担を軽減しています。また、病状が安定している患者さんはオンライン診療の併用も可能です。お仕事で忙しい方も、治療を中断することなく継続できるようサポートします。

脂質異常症の合併症

血液中の脂質が増えるとどんどんと血管の内側に溜まり、動脈硬化が進みます。血液が通りにくくなり、狭心症や心筋梗塞、脳梗塞などを引き起こします。

また、高血圧や糖尿病は血管に大きな負担をかけるため、血管壁が傷つきやすくなります。脂質異常症とこれらを併発している場合、動脈硬化の進行がさらに早まり、合併症のリスクを増大させてしまいます。

脂質異常症の治療

脂質異常症は適切な食事・運動習慣の改善と、必要に応じた薬物療法により効果的に管理することが可能です。門真市・古川橋の吉川内科クリニックでは、患者さんの状態に合わせた総合的なアプローチで改善を目指します。

食事療法

野菜や果物(抗酸化作用を持つビタミンCやビタミンE、βカロチンを多く含む)、青魚(中性脂肪を減らすEPAやDHAを含む)、キノコや豆、海藻類(コレステロールを減らす食物繊維を含む)などを積極的に摂るようにします。

また、脂質やコレステロールが多い食べ物(肉の脂身やバター、魚卵など)の摂取は、控えるようにしましょう。

運動療法

ウォーキングやサイクリング、水泳、ジョギングなどの有酸素運動は、動脈硬化の予防に効果的です。善玉コレステロールを増やすことにもつながるため、1日30分以上を目安に続けていくことが大切です。

薬物療法

食事療法や運動療法を続けても一定の効果が見られない場合は、薬物療法を検討します。年齢や性別、症状の有無、既往歴などを考慮しながら、薬の選択をします。

なお、合併症のリスクが高い方はすみやかに薬物療法を始める必要があります。

定期的な検査の重要性

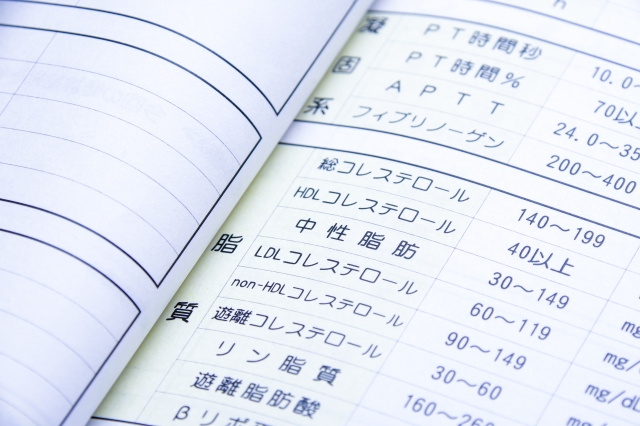

脂質異常症は自覚症状がないまま進行するため、定期的な血液検査が重要です。当院では、総コレステロール、LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪の測定を行い、適切な管理を行います。

また、動脈硬化の進行度を評価するため、頸動脈エコーや心電図検査も実施しています。